文章详情

近日,来自黑龙江省的62岁张阿姨来到北京大学第三医院秦皇岛医院疼痛科就诊,她在2年前不幸感染了带状疱疹病毒,与大多数人出疹在腰上不同,张阿姨出疹在左侧胸背部一直蔓延至左乳头周围。起初她没太在意,错过了治疗实机,虽然之后也经过了正规抗病毒、镇痛、调节神经功能等治疗,但几个月后还是疼痛难忍,严重影响睡眠。

张阿姨四处寻医,尝试了各种治疗方法:中药、西药、各种神经阻滞,但疼痛症状均无明显缓解,左侧胸背部及前胸乳房区域有明显的色素沉着,局部轻触可诱发疼痛伴患侧肌肉抽动。来秦皇岛探亲时听闻北京大学第三医院秦皇岛医院疼痛科治疗带状疱疹后遗神经痛效果明显,于是带着希望前来就诊。

疼痛科主任顾学鹏细致地为张阿姨进行了检查,并与北医三院疼痛科的技术骨干王艺璇博士以及疼痛团队的医生们共同对患者的病情进行了深入评估。结合张阿姨皮疹的分布区域,他们初步诊断出病毒主要侵害了胸3、4、5背根神经节。随后决定为她安排入院治疗,采用超声引导下的肋间神经阻滞术,这种治疗方法效果显著,能够迅速减轻疼痛感。在完成诊断性治疗后,计划进行脉冲射频手术,以进一步缓解疼痛状况,降低疼痛阈值,从而提升张阿姨的生活质量。

入院次日,张阿姨完成了必要的检查和检验,确认无手术禁忌后,顺利接受了超声引导下的胸椎背根神经节脉冲射频及肋间神经射频热凝术。手术后,她感到疼痛显著减轻,疼痛评分从术前的8分降至3分,仅余轻微的皮肤麻木感。术后查房时,顾主任根据张阿姨的病情调整了用药方案,建议停用口服氨酚羟考酮片,改用非甾体类消炎镇痛药,并继续服用普瑞巴林及甲钴胺。张阿姨恢复顺利,术后两小时即可进食,观察满24小时后,她顺利出院,并安排了定期的门诊随访以监测疗效。两年来,她终于能够睡上一个完整的觉,出院时露出了久违的满意笑容。

什么是带状疱疹?

有些人夜不能寐,躲在被窝里默默流泪,这并不一定是因为遭遇了人生的低谷,而可能是带状疱疹在作祟。这种疾病带来的疼痛让人难以忍受,严重影响了生活质量。

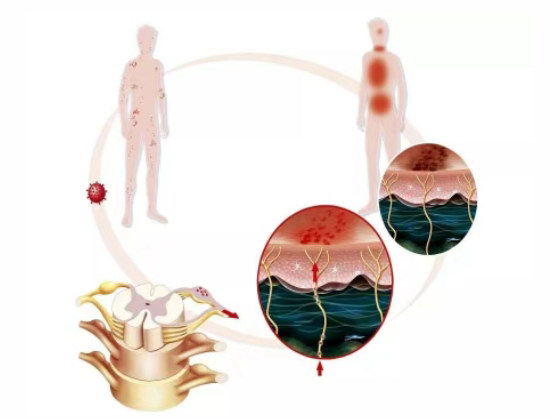

带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的急性感染性皮肤病,俗称“蛇缠腰”。患者体表神经分布的相应皮肤会出现带状成簇的水疱,并伴有明显的神经痛。

带状疱疹的首发部位通常是肋间神经分布区域,其次是颈部神经区域,第三是三叉神经和腰骶神经支配的区域。疾病发展迅速,在出现红疹之前往往没有预兆,突然在局部出现几个小粒或小片状红疹,隐约可见细小水泡。几小时或1-2天之内迅速蔓延成一大片,并出现许多绿豆至花生大小的水泡。此后受损皮肤糜烂,10-14天左右开始好转, 或多或少遗留“一片瘢痕”。

带状疱疹的典型症状

1.单侧条带状分布:

作为神经病毒,带状疱疹通常累及一根神经所分布的皮肤神经末梢,因此疱疹的分布是在身体的一侧,呈条带状,不过中线。例如:单侧的胸部和背部;单侧的腹部和腰部;单侧的额部和眼睛;单侧的肢体等。

2.剧烈疼痛:

带状疱疹通常引起单侧皮疹和强烈疼痛,皮疹常沿某一周围神经区域呈带状排列,疼痛则可能表现为钝痛、抽搐痛或跳痛。

发病率与高危人群

全球普通人群中带状疱疹的发病率为(3-5)/1000人年,亚太地区为(3-10)/1000人年,并逐年递增2.5%-5.0%。带状疱疹最常见于老年人以及免疫系统低下的人群。曾患过水痘的人都可能出现带状疱疹,尤其是50岁及以上者,或因疲劳、外伤、药物或其他原因导致免疫系统功能较弱者。

严重并发症:带状疱疹后神经痛

约25%的患者会出现相关后遗症,最常见的并发症是带状疱疹后神经痛(PHN)。有患者会问:“我身上的皮疹都好了,为啥还这么疼?”这就是典型的带状疱疹后神经痛。其属于神经病理性疼痛,带状疱疹皮疹愈合后,疼痛持续时间超过1个月以上,常持续数月甚至数年之久,严重影响患者生活质量,患者常因为疼痛剧烈而无法入睡,进一步加重了焦虑、烦躁和抑郁等负面情绪。

带状疱疹后遗神经痛的治疗

药物治疗

2016年发布的《带状疱疹后神经痛诊疗中国专家共识》推荐治疗PHN的一线药物常见的有钙离子通道调节剂,可以降低兴奋性递质释放,减轻患者疼痛与不适;抗抑郁药,通过阻断突触前膜去甲肾上腺素和5-羟色胺的再摄取,改善神经递质紊乱来减轻疼痛;5%利多卡因凝胶贴膏以及二线药物等。药物治疗需在医生指导下进行,遵循尽早、足量、足疗程及联合治疗。即根据疼痛程度和个体差异选择合适药物和剂量,并且药物治疗需全程应用,避免过早停药导致痛觉敏化。

微创介入治疗

药物治疗效果不佳,或副作用难以耐受者,宜尽早采用药物联合微创介入治疗。包括:

超声引导下神经阻滞:通过将药物注射到病变的神经周围,一方面通过局麻药的阻滞直接减轻患者的疼痛,抑制中枢敏化,另外一方面消除神经纤维髓鞘损伤导致的无菌性炎症,阻断疼痛信号传导,营养和修复受损神经。

射频治疗:脉冲射频模式是一种不连续的、脉冲式的电流在神经组织周围形成的高电压低温度的射频模式。射频仪间断发出脉冲式电流传导至针尖,在神经组织附近通过电压快速波动引起的场效应而起到镇痛效果。同时电极尖端温度保持在42℃,不会破坏运动神经功能,能精准作用于病变神经,减少对周围组织损伤。

低温等离子:精准定位病变神经后,通过低温的等离子场产生的能量调控神经,降低神经敏感性,从而缓解痛觉超敏等剧烈的疼痛症状。

带状疱疹的预防

预防带状疱疹的关键在于提高自身免疫力:

1.坚持适当运动:保持规律锻炼,提高自身抵抗力。

2.预防感染:特别是老年患者应预防各种疾病的感染。

3.均衡营养:注意饮食的营养摄入,增强自身体魄。

4.接种疫苗:带状疱疹疫苗可有效提高易感人群抵抗力。

(图片源自网络)

温馨提示

若您或家人遭遇不明原因的剧烈单侧疼痛,特别是伴随皮疹出现时,应立即寻求医疗帮助。带状疱疹的早期治疗效果更佳,且可降低发展为带状疱疹后神经痛的风险。北京大学第三医院秦皇岛医院疼痛科,凭借其丰富的临床经验,为带状疱疹及其后遗神经痛患者提供专业且个性化的治疗方案。

北京大学第三医院

疼痛科派驻技术骨干介绍

王艺璇

医学博士

个人简介:

海淀医学会骨伤疼痛专业委员会委员。在国内、外核心期刊发表论文10余篇;《常见脊柱源性疼痛诊疗》副主编,《床旁疼痛管理和治疗》副主译,参与编写和翻译疼痛相关著作多部。

专业擅长:

擅长脊柱内镜、射频消融、神经电刺激、区域阻滞等影像引导下的微创手术技术,进行腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症、坐骨神经痛、膝关节骨关节炎等慢性腰腿痛、颈椎病、颈肩痛、肩周炎、足跟痛、软组织疼痛(如网球肘、腱鞘炎)、头面痛、三叉神经痛、带状疱疹后神经痛、癌性疼痛等综合性立体微创治疗。